Le matérialisme aléatoire de Stanislas Lem

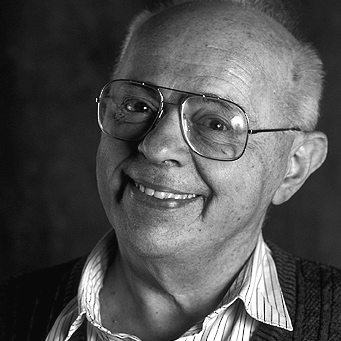

Stanisław Lem, (francisé en Stanislas Lem), né le 12 septembre 1921 à Lviv et mort le 27 mars 2006 à Cracovie, en Pologne, est un philosophe écrivain de science-fiction polonais.

Pour citer cet article :

Gautero, Jean-Luc. Le matérialisme aléatoire de Stanislas Lem. Philosophie, science et société. 2015. https://philosciences.com/materialisme-aleatoire-de-stanislas-lem.

Texte intégral :

« Mon affiliation philosophique, si je devais l’exprimer selon la nomenclature reconnue, se situerait pour une large mesure du côté des sceptiques »[1],

affirme Stanislas Lem, se réclamant ainsi du scepticisme plutôt que du matérialisme — mais, les deux doctrines ne sont pas vraiment du même ordre : la première relève fondamentalement de l’épistémologie, et la seconde de l’ontologie.

D’ailleurs, quand Peter Swirski lui demande s’il est matérialiste, Lem ne s’en défend que mollement, commençant par avancer l’argument, fort juste, selon lequel « le concept de matérialisme est polyvalent à l’extrême »[2]. Ainsi, se contenter d’affirmer que Lem est matérialiste, ce ne serait pas dire grand chose, encore convient-il de préciser en quel sens il l’est. On verra donc qu’il se rattache à ce « courant souterrain » du matérialisme appelé par le dernier Althusser « matérialisme de la rencontre », ou « matérialisme aléatoire ».

On peut aisément critiquer le matérialisme si l’on y voit l’affirmation que tout, dans le monde, serait composé d’une substance, la matière, seule réelle et permanente derrière tous les changements qui ne seraient qu’apparents. De longs développements ont en effet été consacrés à la mise en évidence des méfaits de l’idée de substance, notamment, au-delà de leurs différences, par Russell et Whitehead, qui y voyaient « une erreur métaphysique, due au fait que l’on a reporté sur la structure du monde la structure des phrases composées d’un sujet et d’un prédicat »[3].

Une formule pourrait peut-être permettre d’attribuer à Lem ce matérialisme substantialiste : « la matière, si elle existe (et je crois qu’il en est ainsi) »[4]. Dès lors que l’on parle de « la matière », en effet, en affirmant, circonstance aggravante, que l’on croit qu’elle existe, la force de l’habitude, de l’emploi philosophique de ce terme par la modernité, suggère que l’on entend par là une substance. Mais, l’expression est bien pratique, et sans doute faut-il se garder de trop lui faire dire. Ainsi, quand Russell écrit au début de « Ce que je crois » : « On pense que la matière se compose d’électrons et de protons, qui sont de dimension limitée et dont le nombre est également limité »[5], on serait tenté de lui prêter, comme à Lem, une conception substantialiste de la matière. Ce serait ne pas remarquer qu’il précise quelques pages plus loin, de manière plus conforme à sa critique du substantialisme :

« L’esprit, la matière, ce sont des termes commodes, mais ils ne constituent pas des réalités dernières. Les électrons et les protons, comme l’âme, sont des fictions logiques : chacune de ces notions représente une histoire, une suite d’événements, et non pas une entité singulière et permanente »[6].

Bien sûr, s’agissant de la matière, le rapprochement de Lem et Russell ne peut être un argument suffisant. Car c’est justement sur une question liée à « la matière » que Lem exprime des désaccords avec Russell :

« Dans Histoire de la Philosophie Occidentale, […] Bertrand Russell décrit la matière comme tout ce qui satisfait les équations de la physique théorique. La raison toute simple pour laquelle je ne peux être d’accord avec cette conception est qu’il y a des théories rivales en physique théorique, et la matière […] n’est que l’une d’entre elles »[7].

Pour autant, il ne semble pas que Lem ait une conception substantialiste de « la matière » : il ne lui reconnaît pas la permanence d’une substance :

« Plus probablement, quand on la soumet à la compression, la matière ne peut exister de manière continue que dans certaines valeurs limitées de paramètres comme le temps, la gravité et l’espace. Peut-être est-elle annihilée dans les trous noirs, et peut-être subit-elle seulement une forme de “transfert” intercosmique »[8].

Elle n’en a pas non plus la fondamentale simplicité :

« Quand on examine la matière sous les lunettes grossissantes de l’expérience et des théories, cela conduit au bout d’un moment à un circulus vitiosus, un cercle vicieux. Celles qui étaient les particules les plus petites, ou les plus élémentaires, ne le sont plus, parce qu’elles consistent, en fait, (par exemple) en quarks, qui n’ont même pas été observés — c’est-à-dire perçus. Cependant, quoique en théorie on puisse extraire de la matière des quarks libres— bien que sous de monstrueuses températures et pressions — ils ne sont même pas regardés comme de “minuscules” blocs de construction des particules élémentaires, puisque, assez bizarrement, ils s’avèrent être quelque chose de “gros” (entre temps, on n’épargne pas les efforts pour “fouiller” plus profondément dans les quarks, afin de prouver qu’ils sont même plus “profonds”) »[9].

Si tout emploi de l’expression « la matière » fait courir le risque de se voir imputer une position substantialiste, il faut trouver une façon de caractériser le matérialisme sans se référer à la matière. Cette façon existe heureusement, et elle permet, de plus, de bien prendre en compte la polyvalence du concept : il suffit de donner du matérialisme une caractérisation négative, qui nous indique ce que le matérialisme refuse. Pour lui, selon l’Encyclopédie Philosophique Universelle, « il n’existe aucune réalité spirituelle ou idéelle autonome » [10].

On ne se situe donc pas dans un dualisme de type cartésien, où le monde de l’esprit est indépendant de celui de la matière : les diverses expériences de pensée que mène Lem dans le chapitre 6 de Summa Technologiae reposent sur l’idée qu’il suffit de reproduire à l’identique les molécules qui composent un corps humain (cerveau compris), avec bien sûr leur structuration, pour reproduire l’esprit de l’humain considéré. On ne se situe pas non plus dans une théorie des trois mondes poppérienne, puisque chez Popper, le monde trois, qui contient notamment les idées (mais plus largement les théories scientifiques, vraies ou fausses, les contenus des œuvres littéraires, Hamlet, par exemple…), quoique produit par les êtres humains, est composé de régions qui acquièrent leur autonomie dès lors qu’elles sont créées : on peut les explorer et en découvrir les propriétés, mais on ne peut plus les modifier.

Lem apprécie Popper : « ce qu’écrit Popper est très sensé » [11], écrit-il ; et s’il lui arrive de commencer une formulation élogieuse par une tournure qui laisse attendre une critique finale : « Je ne peux nier l’importance de la contribution et le caractère sensé de Popper et de son école de pensée. La falsifiabilité est une notion utile, et Popper lui-même était un penseur astucieux » [12], la critique, qui vient en effet, porte sur les élèves et non sur le maître. Il est pourtant clair que Lem ne suit pas Popper pour ce qui concerne le monde 3 : ce n’est pas tant qu’il voit les objets du monde 3 en tant qu’information (« S’il n’y avait pas un seul être vivant dans tout l’Univers, […] alors l’information existerait-elle ? Hamlet existerait-il ? » [13]), car il ne s’agit là que d’une différence terminologique, mais que, très nettement, il nie leur autonomie :

« C’est pourquoi l’information obtenue ne reflète pas l’état des choses réel (le monde), mais plutôt une fonction de cet état — une fonction dont la valeur dépend à la fois de la Nature (c’est-à-dire la part qu’on en examine) et du cadre de référence fourni par l’homme »[14].

Le contenu d’un texte, que ce soit Hamlet ou l’exposé d’une théorie physique, ne reflète pas ce texte (dans ce cas, on pourrait, paradoxalement, considérer qu’il a une autonomie, parce qu’il n’est pas lié à tel ou tel support du texte considéré, qui peut se trouver en livre de poche, en livre relié, sur un CD-Rom, etc., et qu’il subsiste dans le Monde 3 alors même que tous les supports en ont disparu), mais il dépend à la fois du texte et de la lecture qui en est faite. Hamlet n’est pas un objet figé du Monde 3 dès lors que Shakespeare a écrit sa pièce, car Hamlet n’est pas le même au dix-septième siècle et au vingt-et-unième, après, par exemple, l’écriture de Rosencrantz et Guilderstern de Gilbert et de Rosencrantz et Guilderstern sont morts de Stoppard (et au vingt-et-unième siècle, il n’est pas le même selon que l’on connaît l’une ou l’autre de ces deux pièces, ou aucune des deux).

À plus forte raison, bien sûr, s’il n’existe aucune réalité spirituelle ou idéelle autonome, il n’y a pas primauté de l’Esprit, des esprits ou des Idées. C’est-à-dire, d’une part, que ce n’est pas l’Esprit qui crée le monde, comme chez Hegel, sur lequel Lem partage le jugement très sévère de Russell (« l’une des raisons pour lesquelles j’apprécie tant Russell est qu’il avait l’intégrité intellectuelle et morale d’appeler Hegel — sans prendre de gants — un parfait idiot. Je suis entièrement d’accord : Hegel est un idiot »[15] ); ce ne sont pas non plus, d’autre part, les esprits : ce n’est pas notre connaissance des choses qui fait exister ces choses, les entités matérielles dépourvues de conscience existaient bien avant les êtres conscients, et n’ont pas besoin de ces êtres conscients pour exister. C’est là une position que Lem affirme déjà dans Summa Technologiae, en 1964, « S’il n’y avait pas un seul être vivant dans tout l’Univers, les étoiles et les pierres existeraient encore »[16]), et qu’il exprime encore, de façon répétée, une trentaine d’années après : « Le monde existe indépendamment du fait qu’il soit ou non habité par l’humanité »[17] ; « Le monde existe sans nous »[18]. On remarquera cependant une petite différence de formulation : à la fin du vingtième siècle, il n’est plus question que du monde, et non de ces découpages humains du monde que sont les étoiles et les pierres.

Car, certes, quand nous ne sommes pas dans une pièce, qu’aucune caméra, cachée ou non, ne nous informe de son contenu, son contenu n’en est pas moins là. Mais, pas plus qu’il n’y a primauté des esprits, il n’y a primauté des Idées, le monde n’est pas le simple sous-produit d’Idées qui lui préexisteraient et qui nous préexisteraient (l’Idée d’Étoile, l’Idée de Pierre, dont toutes les étoiles et les pierres de l’univers ne seraient que des copies dégradées) : « les faits bruts (données) des néopositivistes sont accessibles au sensorium humain, mais non d’une façon qui serait transhumainement ou suprahumainement “objective” »[19]. Nos descriptions du monde n’existent que par nous, elles ne sont que nos descriptions du monde : ainsi, « cela n’a pas de sens de chercher des réponses à des questions comme : “À quoi ressemblerait une pièce s’il n’y avait personne pour voir à l’intérieur ?” » [20]. (Et, bien sûr, cela n’a pas plus de sens de demander : « À quoi ressemblerait l’Univers s’il n’y avait personne pour voir à l’intérieur ? ».) « Je vois le problème de la manière suivante : s’il y avait une mouche dans la pièce, nous pourrions être capables de photographier la pièce à travers ses yeux et de voir comment elle voit la pièce. Si à la place d’une mouche il y avait un chien, nous pourrions faire de même. Mais demander si, en l’absence de qui que ce soit pour la voir, la pièce est une collection d’atomes ou une collection d’objets n’a pas de sens. Tout dépend de l’échelle de perception. Nous sommes faits comme nous sommes, avec des mains, des jambes, le sens de l’ouïe et la vision, et nous sommes faits pour percevoir les choses d’une certaine façon »[21].

L’expression « Nous sommes faits pour » ne doit pas induire en erreur : Lem ne croit pas à un Dieu immatériel (ou même matériel) qui nous aurait faits « pour percevoir les choses d’une certaine façon ». C’est l’évolution qui nous a faits, et « à son commencement, l’évolution était un Robinson sur une planète vide — manquant non seulement comme lui d’outils et de toute sorte d’aide, non seulement de connaissance et de la capacité à faire des prévisions, mais manquant aussi d’elle-même, c’est-à-dire d’un esprit capable de dresser des plans sur l’avenir, parce qu’en dehors de l’océan chaud, des éclairs et du tonnerre, de l’atmosphère dépourvue d’oxygène et du soleil brûlant, il n’y avait personne. En disant que l’évolution a commencé de telle et telle façon, qu’elle a fait ceci et cela, nous personnifions le premier déploiement d’un processus d’auto-organisation, qui ne manquait pas seulement du caractère d’agent mais aussi d’un but »[22]. Il n’y avait aucun projet, il n’y avait personne sur une planète déserte, bref il n’y avait rien. « Dire qu’au début était le néant ou le désordre, c’est s’installer en deçà de tout assemblage ou de toute ordonnance, renoncer à penser l’origine comme Raison ou Fin pour la penser comme néant. À la vieille question : “quelle est l’origine du monde ?”, cette philosophie matérialiste répond par : “le néant” — “rien” »[23].

Quand Lem insiste sur nos limitations physiques, sensorielles, il ne s’agit pas pour lui de considérer qu’elles nous empêchent de savoir comment le monde est vraiment, mais plutôt de dire que c’est une question dépourvue de sens :

« La question à propos de la pièce est aussi dépourvue de sens que celle qui demanderait ce qu’une étoile est vraiment. Nous pouvons dire qu’une étoile est une boule de gaz incandescent et continuer en énumérant ses paramètres physiques. Mais, si nous voulions l’approcher de vraiment près pour l’examiner avec nos propres yeux, la seule réponse sensée à ce stade est que nous nous transformerions en gaz sous l’effet de ses monstrueuses radiations et températures »[24].

On voit ici que, s’il n’y a pas une réalité première, supérieure et objective des Idées, il n’y a pas non plus, en conséquence, une objectivité suprahumaine de la physique : la description qu’elle nous donne, en termes de gaz incandescent dont elle nous précise les divers paramètres, n’est pas plus vraie que celle que nos yeux sont incapables de nous donner (mais elle n’est pas non plus moins vraie). D’une part, même si nos théories scientifiques nous autorisent à dépasser les limitations de nos sens (elles nous permettent, par exemple, de détecter des rayonnements dans l’infrarouge et dans l’ultraviolet, donc d’une certaine façon de « voir » ce que nous ne voyons pas avec nos yeux), elles portent le poids de leur origine humaine : « Il n’y a aucun doute que, du moins dans une certaine mesure, toutes nos théories doivent être anthropomorphiques »[25] ; « l’homme en tant qu’Homo sapiens — en comptant plus ou moins à partir des Néanderthaliens — est équipé d’un cerveau spécifiquement adapté pour vivre dans l’environnement terrestre, c’est-à-dire quelque part entre les échelles macroscopique et microscopique (le cosmos et les quanta). En conséquence, nos moyens de cognition sont insuffisants pour pénétrer entièrement dans tous les aspects du monde qui n’ont pas contribué au progrès de notre “encéphalisation” »[26].

D’autre part, en plus de cette limitation biologique essentielle, il y a aussi le fait que les idées scientifiques, comme les idées humaines d’une manière plus générale, ne se développent pas de manière autonome. Pour le dire en termes marxistes : les idées font partie de la superstructure, et celle-ci s’appuie sur l’infrastructure. Sans doute Lem aurait-il refusé, vers la fin de sa vie, ce rapprochement entre sa pensée et le marxisme, car il se montrait alors très sévère avec ce dernier :

« Les seuls systèmes qui peuvent affirmer leur infaillibilité sont les dogmes religieux aussi bien que certaines formes d’idéologie comme le marxisme. La différence entre les deux est qu’aussitôt que le marxisme a été confronté à la vie et à la réalité, il a commencé à se briser et à tomber en ruines, avec les conséquences que l’on peut voir dans ce qui avait l’habitude d’être le bloc communiste »[27].

On ne peut complètement lui donner tort : pour qui, comme lui, n’a pour l’essentiel connu du marxisme que la forme dogmatique qui faisait office de vérité officielle en Europe de l’Est, il s’agit d’un jugement pertinent sur la réalité qu’il a eue sous les yeux. Peut-être aussi, comme Popper, et comme le dernier Althusser, trouve-t-il qu’il y a dans le marxisme vraiment trop d’hégélianisme.

Il n’en reste pas moins qu’il y a chez Lem cette idée, parfaitement conforme à l’analyse de Marx, que d’autres conditions matérielles de base auraient entraîné une autre histoire des idées scientifiques, une autre science : « L’intelligence humaine nous a conduits à l’Âge Technologique parce que l’environnement terrestre a un certain nombre de caractéristiques uniques. La Révolution Industrielle aurait-elle été possible s’il n’y avait eu le Carbonifère, une période géologique pendant laquelle les réserves d’énergie solaire ont été entreposées dans les forêts englouties qui subissaient la carbonisation ? Aurait-elle été possible s’il n’y avait eu les réserves de pétrole, qui ont surgi au cours d’autres transformations ? »[28]. Les questions, bien sûr, la phrase qui les précède l’éclaire, n’en sont pas, ce sont des affirmations, parfaitement indiscutables : sans les ressources énergétiques qu’elle a utilisées, la révolution industrielle n’aurait pu avoir lieu.

Dira-t-on qu’avec la révolution industrielle il n’est pas question de la science, mais qu’il ne s’agit que de l’industrie et du commerce ? Mais « où serait la science de la nature sans industrie ni commerce ? »[29]. L’industrie et le commerce, avec les ressources matérielles, nourrissent le développement de la technique autant qu’ils sont nourris par lui, et ce développement de la technique, à son tour, nourrit celui des sciences de la nature, et est nourri par lui, Lem y insiste, passant de la révolution industrielle, qui relève avant tout de l’économie, à des âges du développement technique pour finir avec de grands noms de l’histoire des sciences : « Il aurait cependant été impossible d’atteindre l’Âge de l’Atome sans l’Âge du Charbon et l’Âge de l’Électricité qui l’ont précédé. Ou un environnement différent aurait au moins nécessité une succession différente de découvertes, qui auraient mis en jeu plus qu’une simple réorganisation des calendriers des Einstein et des Newton d’autres planètes » [30]. Il faut bien sûr considérer d’autres planètes pour avoir un environnement géologique différent de celui de la Terre, mais là n’est pas l’important, il est dans « plus qu’une simple réorganisation des calendriers » : il n’y aurait donc pas eu les mêmes théories scientifiques dans un ordre éventuellement différent, il y aurait eu d’autres théories scientifiques.

C’est ainsi que le matérialisme de Lem débouche sur son scepticisme à l’égard de la science : les scientifiques subissent les mêmes limitations que tous les êtres humains, non seulement les limitations géologiques et physiologiques, mais aussi les limitations morales (que l’on peut d’ailleurs estimer de moindre importance) : « La sociologie des sciences nous montre que les scientifiques sont, par dessus tout, des êtres humains tout à fait comme le reste d’entre nous, avec les mêmes types de passions, ouverts de la même façon à l’erreur ou à un besoin maladif du pouvoir »[31]. Il lui fait garder par rapport à la science un certain recul critique : « Je ne me consacre pas à me prosterner devant les sciences de la nature, et j’ai souvent adopté envers elles dans mes histoires une attitude tout à fait irrespectueuse »[32]. Ses histoires nous conduisent ainsi à « ne pas nous raconter d’histoires » à propos de la science — « ne pas se raconter d’histoires », c’est ainsi qu’Althusser caractérise la « dialectique négative critique », qu’il conserve lorsqu’il rectifie « le matérialisme dit “dialectique” en le définissant comme un matérialisme aléatoire par l’abandon de « la dialectique positive [qui] est en effet une mystification bourgeoise à effet conservateur et apologétique »[33].

Il convient bien évidemment de ne pas confondre ce scepticisme de Lem avec un scepticisme radical qui renverrait à égalité tous les « savoirs » comme de pseudo-savoirs, nous affirmant que toute connaissance est impossible : « Quoique, en vérité, nous ne sachions pas ce que nous ne savons pas, cela ne veut pas dire que ignoramus et ignorabimus »[34], écrit-il, faisant écho négativement à la formule célèbre par laquelle Du Bois-Reymond affirme, à la fin du dix-neuvième siècle, l’existence d’un domaine spirituel qui échappe à l’analyse matérialiste de la science. La science accroît bel et bien nos savoirs, et si elle pose plus de questions qu’elle n’en résout, on peut considérer que cela même contribue à l’accroissement de notre connaissance, car la connaissance de notre ignorance est aussi une connaissance : « À la fois mes textes de fiction et de non fiction suggèrent que nous pouvons voyager assez loin sur la route de la connaissance, mais qu’à la place des questions auxquelles nous trouverons des réponses, d’autres, comme des fleurs, surgiront tout au long du chemin »[35]. Car « le progrès (ici conçu comme une augmentation de la connaissance) est indéniable dans les sciences dures, mais sans impliquer de continuité. Les nouvelles théories ne sont pas seulement des versions plus précises et plus détaillées des théories du passées ; elles mettent en jeu des changements paradigmatiques fondamentaux »[36].

C’est pourquoi la science et la religion n’ont pas les mêmes vertus cognitives : la seconde, en fait, n’en a quasiment pas, et il n’est pas très difficile à la première de lui être largement supérieure : « Tous les types de révélations, spécifiques aux divers systèmes religieux, ne sont en réalité rien d’autre que des messages trans-générationnels d’un lointain passé, et leur diversité et leur multiplicité mêmes manifestent pour moi leur caractère essentiel d’arbitraire cognitif. Face à tout cet étalage de systèmes dogmatiques, on doit attribuer sa confiance à la science empirique. Il n’y a qu’une et une seule science » [37]. Cette remarque n’est évidemment en rien contradictoire avec l’idée que d’autres sciences auraient été concevables, et le sont si au lieu de regarder la seule Terre on se confronte aux habitants d’autres planètes ; car elle traite du réel, et non du possible. Or, pour l’instant, la comparaison de notre science avec d’éventuelles sciences extraterrestres relève de la seule science-fiction ; et sur Terre, même lorsque des paradigmes concurrents s’affrontent, ils le font bien dans le cadre d’une seule et même science. « En outre, la science est le seul système prêt à reconnaître ses propres erreurs et défauts en essayant de les corriger au moyen d’une connaissance meilleure et plus complète »[38]. On observe là encore l’intérêt de Lem pour Popper, car on reconnaît dans cette science, « seul système prêt à reconnaître ses propres erreurs en essayant de les corriger » l’élément fort du faillibilisme poppérien. Mais, contrairement à Popper, Lem ne croit pas avoir besoin de l’idéal régulateur d’une Vérité unique pour considérer que la science progresse par rectification de l’erreur.

Avec peut-être une dose d’ironie, si l’on prend en compte que dans les querelles du dix-neuvième siècle, c’étaient les religieux spiritualistes qui se réclamaient de l’indéterminisme, laissant le déterminisme à la science matérialiste, Lem fait observer que l’une des différences importantes entre d’une part les sciences de la nature, qui ont su, au cours de leur développement, se corriger, et d’autre part les religions, par nature dogmatiques, se joue sur la question du hasard : les sciences de la nature en sont venues à prendre en compte l’aléatoire, alors que les religions restent toujours fondamentalement déterministes :

« J’ai fait la remarque que les religions et la science ont également commencé avec des modèles de nature déterministe ; cependant, au cours de son développement, sous la pression des données expérimentales, la science a subi une conversion qui l’a conduite à renoncer graduellement à un déterminisme strict. En revanche, la foi religieuse, indifférente à l’expérimentation empirique et à la reproduction des faits, a transmis un renforcement du déterminisme. Par exemple, de même exactement que dans le bouddhisme on ne peut, par l’effet du hasard, manquer de subir la métempsychose, il ne pourrait se produire, dans le Christianisme, qu’en raison d’une “erreur” du hasard, la Providence envoie au paradis quelqu’un qu’elle avait l’intention d’envoyer en enfer. Le calcul de la foi religieuse est déterministe dans son essence même » [39].

La science, elle, a mis en évidence les limites du déterminisme : « La causalité semble atteindre ses limites dans les méga- et nano-dimensions ; nous ne comprenons pas les causes du Big Bang, ni d’un phénomène acausal tel que la désintégration radioactive (par exemple des particules alpha et beta dans les noyaux radioactifs), qui ne sont déterminés que de manière statistique »[40]. Peut-être il est vrai cet aléatoire n’est-il pas essentiel, et n’est-il qu’une apparence due à nos limitations humaines : « Quant à savoir si les catégories restrictives du hasard accidentel par opposition au hasard déterministe existent réellement (incidemment, le dernier serait simplement un résultat de notre ignorance), le débat fait rage »[41]. Mais, cela importe peu à Lem, qui fait justement suivre cette remarque de celle qui déprécie la stagnation déterministe de la religion par rapport à l’évolution de la science vers la contingence.

Avant la science de la matière, c’est dans les sciences de la vie, avec la théorie de l’évolution, que la contingence s’est manifestée, une contingence qui d’ailleurs ne s’oppose pas nécessairement au déterminisme, mais va de pair avec lui : les variations individuelles transmissibles peuvent être parfaitement déterminées d’un point de vue physico-chimique, elles sont en même temps aléatoires en ce qu’elles ne se font pas pour répondre à des contraintes du milieu : « Les lois diverses, absolument ignorées ou imparfaitement comprises, qui régissent la variation ont des effets extrêmement complexes »[42]. Le milieu n’intervient qu’après, par la sélection, en éliminant celles qui ne lui sont pas adaptées et en favorisant les autres : « [La sélection naturelle] implique seulement la conservation des variations accidentellement produites, quand elles sont avantageuses à l’individu dans les conditions d’existence où il se trouve placé »[43]. Elle se fait ainsi par la rencontre contingente de certains processus déterministes et d’un milieu favorable, rencontre qui aurait pu ne pas se faire, ou être remplacée par une autre :

« Qui peut dire si l’absence de certains atomes, de certains éléments dans le matériau brut qui a formé les premières cellules et que l’évolution avait à sa disposition n’a pas fermé, dès le début, la route à d’autres états et à d’autres types d’homéostasie qui auraient peut-être été plus efficaces énergétiquement et plus dynamiquement stables ? »[44].

Il n’est pas surprenant que Lem consacre tout un chapitre de Summa Technologiae à la théorie de l’évolution : la contingence qui y est à l’œuvre est celle que déjà nous avons pu remarquer dans le développement des idées scientifiques, une transformation qui ne va vers aucune fin prédéterminée : « Nous dirons que le matérialisme de la rencontre tient aussi bien tout entier dans la négation de la Fin, de toute téléologie, qu’elle soit rationnelle, mondaine, morale, politique ou esthétique »[45]. Car, on l’a déjà remarqué, là où pour Popper, il y a une théorie vraie (ou un ensemble de théories vraies) que nous devons atteindre par le processus d’élimination de l’erreur, cette unicité n’existe pas pour Lem : les théories vraies auxquelles nous pouvons espérer parvenir dépendent des contingences de nos capacités sensorielles et de celles de l’histoire de notre planète. Des chauve-souris qui, à notre place, auraient développé une civilisation Terrestre ne seraient sans doute pas arrivées aux mêmes théories que nous ; des humains qui auraient développé une civilisation Terrestre à une autre ère historique (sans les ressources énergétiques qu’ont constituées le charbon puis le pétrole) ne seraient sans doute pas arrivés aux mêmes théories que nous.

Objectera-t-on que cet indéterminisme est bien limité, que dire que des conditions expérimentales initiales différentes changent le résultat d’une expérience n’a rien de véritablement indéterministe, mais que, puisqu’il n’y a qu’une science il ne pouvait y en avoir qu’une et que nous devions inéluctablement parvenir aux théories auxquelles nous sommes parvenus ? Pour Lem, rien n’est moins sûr : on l’a vu, pour lui, le développement des sciences et des techniques ne dépend pas que des conditions matérielles physiques, mais aussi des conditions sociales, tout aussi matérielles. Or, celles-ci ne sont pas elles-mêmes déterminées de manière univoque :

« Des sociétés qui ont eu le même niveau de développement matériel et des types d’économie analogues voient différentes structures émerger dans ce domaine de la vie postproductive que nous appelons superstructure. Nous pouvons dire que, de même qu’un degré donné de coopération de groupe à un niveau primitif conduit au développement du langage — en tant que système articulé et diversifié de communication — mais ne détermine pas quelle sorte de langage cela va être (un langage du groupe finno-ougrien ou un autre), un degré donné de développement au regard des moyens de production conduit au développement de classes sociales, mais ne détermine pas la sorte de liens humain qui seront établis en leur sein »[46].

Le passé, les circonstances initiales, déterminent le champ des possibles sociaux, le limitent, mais n’indiquent pas dans ce champ quel élément sera vraiment retenu. Il en est en conséquence de même pour les développements technoscientifiques. Je n’interprète pas, Lem lui-même l’écrit explicitement quand, évoquant certains risques qui menacent les progrès de la connaissance scientifique à l’avenir, il y voit l’approfondissement de ce qui s’est déjà produit par le passé, que l’on peut atténue,r mais non complètement empêcher :

« La civilisation manque de la connaissance qui l’autoriserait à choisir consciemment un chemin parmi les nombreux possibles, au lieu de dériver selon les vagues aléatoires des découvertes. Les découvertes qui ont contribué à sa construction sont encore en partie accidentelles. […] Une chose est sûre : nous actualisons ce qui est déjà possible. La science joue à un jeu avec la Nature, et même si elle gagne à chaque fois, elle se permet ainsi d’être entraînée par les conséquences de cette victoire et de les exploiter, en conséquence de quoi, au lieu de développer une stratégie, elle finit par simplement appliquer une tactique. […] Nous devons apprendre à réguler le progrès scientifique ; sans quoi le caractère aléatoire des développements futurs ne fera qu’augmenter. Les victoires, c’est-à-dire des domaines apparaissant soudainement de certaines nouvelles activités merveilleuses, nous engloutiront du fait de leur seule taille, nous empêchant ainsi de remarquer d’autres opportunités, qui auraient pu se révéler de plus de valeur encore à long terme »[47].

Que l’histoire n’aille vers aucune fin prédéterminée, l’idée n’est pas nouvelle — on la trouve déjà, par exemple, chez Popper, pour citer à nouveau un philosophe qui influence Lem. Mais, Lem la radicalise : non seulement nous ne sommes pas assurés d’un avenir social radieux, mais le devenir de nos théories scientifiques, même si notre science continue à se développer de manière satisfaisante, n’est pas donné à l’avance. Il apparaît bien ainsi que le matérialiste Lem évite parfaitement l’écueil substantialiste. Ce qu’écrit Jean-Claude Bourdin à propos d’Althusser s’applique tout aussi bien à lui, et pourrait, pour conclure, résumer les développements qui précèdent :« Le sens de la “rencontre” ou de l’“aléatoire” devient clair : il s’agit d’énoncer une ontologie qui évide le monde de tout substantialisme, de toute nécessité, de toute forme comme constituant son être »[48].

Remerciements : Je remercie Peter Swirski, qui a fort aimablement répondu à mes demandes de précisions sur quelques passages de A Stanislas Lem Reader.

Notes et Bibliographie :

[1] « Reflections on Literature, Philosophy, and Science » (noté par la suite : RLPS), in Peter Swirski : A Stanislaw Lem Reader, Northwestern University Press, 1997, p. 42.

[2] « Lem in a Nutshell » (noté par la suite LN), op. cit., p. 95

[3] Russell, Histoire de la philosophie occidentale, tr. H. Kern corrigée (Kern, peut-être victime d’une édition défectueuse, a confondu « world » et « word »), Gallimard, 1952, p. 221. On peut lire une présentation de la critique de la substance par Russell et Whitehead dans Gautero, « La substance de Whitehead », L'Art du Comprendre 18, 2009, p. 87-103

[4] « Thirty Years Later » (noté par la suite (TYL), in Peter Swirski : op. cit., p. 71.

[5] Russell, « Ce que je crois », Le mariage et la morale, tr. Gabriel Beauroy et Guy Le Clech, 10-18, 1997, p. 260.

[7] TYL, p. 71.

[8] LN, p. 95-96.

[10] Encyclopédie Philosophique Universelle, Les Notions Philosophiques, tome 2, PUF, 1990, « Matérialisme » (A. Comte-Sponville), 1953.

[12] RLPS, p. 63.

[13] Summa Technologiae, ch. 4, « The trouble with information », University of Minnesota Press, 2013, p. 133.

[14] ST, ch. 4, « The trouble with information », p. 137.

[15] RLPS, p. 66.

[16] ST, p. 133.

[17] RLPS, p. 62.

[18] RLPS, p. 42.

[19] LN, op. cit., p. 94.

[20] RLPS, p. 61.

[21] Ibid.

[22] ST, ch.8, « Constructing life », p. 308.

[23] Althusser, « Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre » (noté par la suite CSMR), Écrits philosophiques et politiques, Stock/IMEC, 1994, p. 561.

[24] RLPS, p. 61.

[25] LN, op. cit., p. 94.

[26] LN, p. 95.

[27] RLPS, p. 42.

[28] ST, ch. 3, « Votum separatum », p. 70.

[29] Marx, L’idéologie allemande, in Œuvres philosophiques, Gallimard, Pléiade, 1982, p. 1078-1079.

[30] ST, ch. 3, « Votum separatum », p. 70.

[31] RLPS, p. 42.

[32] RLPS, p. 42.

[33] Althusser, « Du matérialisme aléatoire », Multitudes 21, été 2005, p. 184.

[34] LN., p. 96.

[35] RLPS, p. 46.

[36] LN, op. cit., p. 95.

[37] LN, op. cit., p. 93.

[38] LN, p. 93.

[39] LN, p. 100.

[40] LN, op. cit., p. 99.

[41] LN, p. 100.

[42] Darwin, L’origine des espèces, tr. Edmond Barbier, ch. I, « Effets des habitudes et de l’usage ou du non-usage des parties ; variation par corrélation ; hérédité », La Découverte, 1985, p. 53.

[43] Darwin, op. cit., ch. IV, p. 126.

[44] ST, ch. 8, « Constructing life », p. 313.

[45] Althusser, CSMR, p. 562.

[46] ST, ch.4, « Cybernetics and sociology », p. 109.

[47] ST, ch. 7, p. 235-236.

[48] Jean-Claude Bourdin, « la rencontre du matérialisme et de l’aléatoire chez Louis Althusser », Multitude 21, été 2005.